|

2018.02.27

緊急事態法制に関する若手勉強会(第4回)を2月27日開催。

第2回、第3回と自然災害、有事における対応を定めた現行法の整理を行いましたが、第4回目は国家の統治機能が喪失する、いわゆる国家緊急事態について憲法上の問題点を整理しました。 国会については、選挙の限界(憲法上、日数が指定されている)、定足数(国会議員が3分の2いなくなると国会が開けず議決できない)。 内閣については、総理が欠けたときの対応と代理権限。 大日本帝国憲法下の緊急事態条項の発動例。 ドイツの制度(合同委員会が議会を代行)。 などについて確認しました。 本勉強会は、特定の主張に賛同を呼びかけるものではなく、各議員が憲法改正の議論を行うにあたり、現行法の体系を理解したうえで判断する材料を共有するものです。 本会議や委員会の開催が前日に急遽決まるなど、綱渡りのスケジュール調整でしたが、なんとか無事予定を終了できました。 ご協力を頂いた衆議院憲法審査会事務局、関係省庁、参加していただいた議員各位に感謝申し上げます。

2018.02.24

西宮の蔵開き。今週は日本盛さん。

趣味と実益を兼ねて”視察”していると、お声をかけて頂き仲間に入って歓談。 中には「私は自民党は嫌いやから」と仰る奥様もいらっしゃいましたが、お酒の力は大したもので、そのうち上機嫌で大笑いになりました。 やはり、人間、顔を突き合わせて話をすることが大事だと実感しました。(もちろんお酒も)

2018.02.23

「平和と人権」

日本人の多くは戦後七十年、ずっと平和だったと考えている。 多くの国民が平和を享受している中、長年にわたり生命の危険にさらされ、自由、幸福追求に対する権利が奪われたまま置き去りにされている日本国民がいることを忘れてはいけない。 一刻も早く帰国を実現させるため、ありとあらゆる手段を講じて、全力で取り組まなければならない。 ・物理的に奪還することはなぜできないのか? ・拉致はテロか? ・テロであれば支援する組織をテロ支援規制の対象とすべき。 ・国連安保理制裁決議を厳格に履行しているか? ・世界に圧力強化を呼びかける我が国は、当事者として率先して決議の厳格な履行を行うべき。 普段、党内で要請していることを議事録に残すためにもあらためて国会の場で政府に確認しました。

2018.02.22

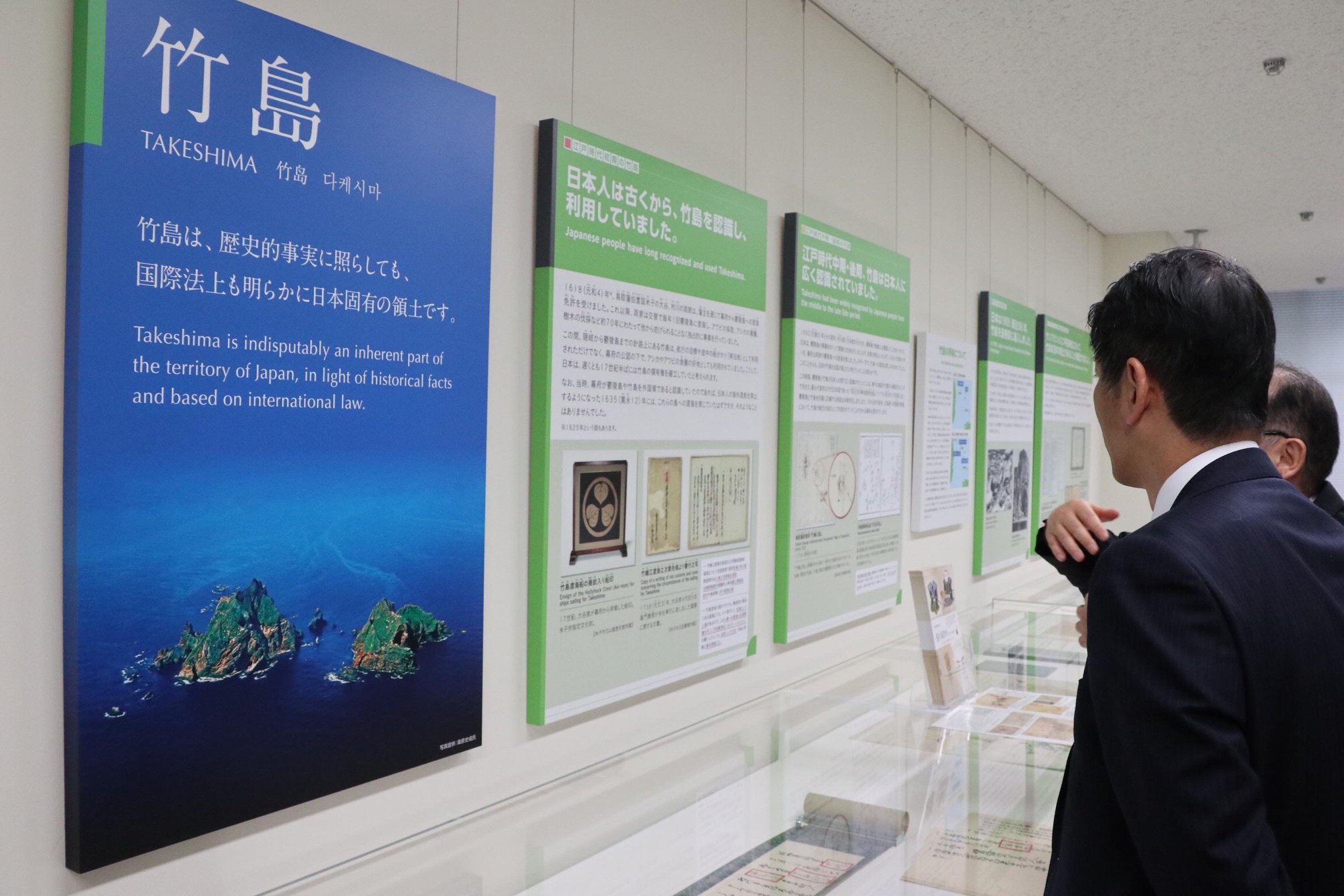

本日2月22日は竹島の日。

当初は、島根県で行われる「竹島の日」式典に出席予定でしたが、明日、予算委員会分科会が開かれる予定になり、質問対応のためやむを得ず島根訪問を見合わせました。 そこで、先月25日に日比谷公園の市政記念館に開設された領土・主権展示館を視察しました。 広報の強化、多言語での表示などまだまだ改善の余地はありますが、国が、東京のど真ん中で誰でも見られる形で正しい情報を提示することは重要です。 内閣官房 領土・主権対策企画調整室

2018.02.22

忍者NINJA議員連盟設立総会。

子供心に憧れの存在でもありますが、実は海外からも人気があり、インバウンド観光の目玉として強力なコンテンツになる可能性を有する「忍者」。 忍びの里を選挙区にもつ議員だけでなく、関心のある議員が集まり、忍者を応援する議員連盟が設立されました。 その様子が、新聞各紙でも採り上げられました。

2018.02.21

緊急事態法制に関する若手勉強会(第3回)

2月21日、前回の災害法制の整理を踏まえ、今回は有事法制の整理として、事態対処法、国民保護法について理解を深めました。 委員会や各種会議が立て込んできており、日程調整が厳しい中、今回も多数の議員が参加。活発な質疑・意見交換が行われました。

2018.02.20

【地元案件】

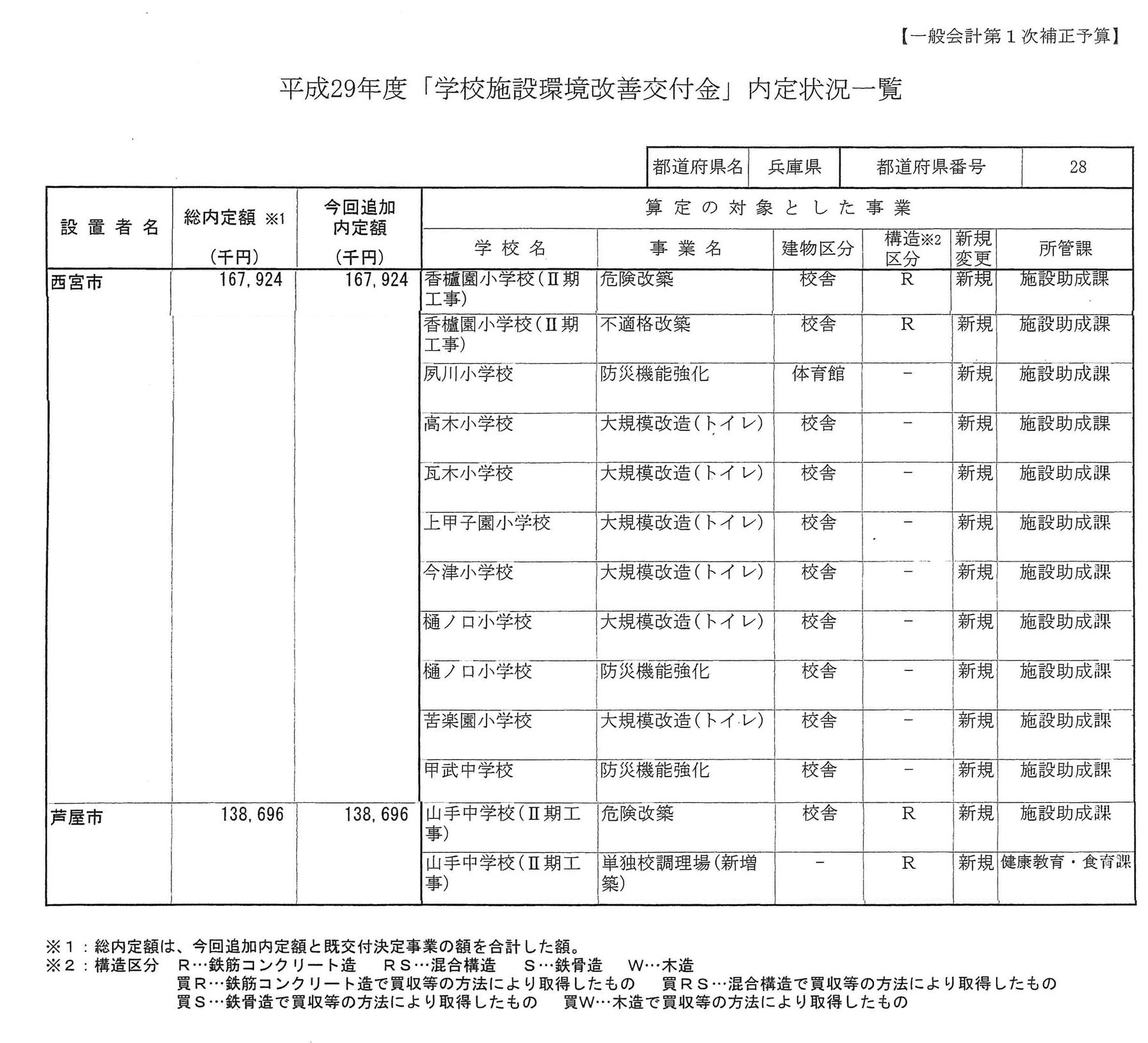

昨年来、学校耐震化・施設整備の充実を議員連盟で要望して参りましたが、29年度補正予算で「学校施設改善交付金」が認められました。 私の地元、西宮市・芦屋市の対象は表のとおりです。

2018.02.20

日本チベット国会議員連盟

チベット亡命政権 ロブサン・センゲ主席大臣が来日、チベットの現況を含め示唆に富むお話を伺った。 世界の国々にとって、これは決して他人事ではない。 チベットはかつて独立した主権国家であった。チベットが占領されたとき世界は沈黙した。 その結果どうなったか? 何も言わなければ占領してかまわないと中国は考えた。そして今、尖閣諸島、東シナ海、南シナ海、ドクラム(ブータン)と中国は領土的野心を追求している。 南アフリカではチベットについて語れないようジャーナリストに対し中国が圧力をかけている。オーストラリアでは大学教授が解雇された例がある。 中国国内だけでなく、民主主義を標榜する国でも、経済のみならず学問の世界でも表現の自由に対する圧力が強まっている。 この話は、日本は本当に他人事ではない。わが国において政府批判については表現の自由はこれでもかというほど保障されている。反面、特定の国の不都合なことは報道されず、批判をすると批判した者が叩かれ、表現の自由に対する萎縮効果を生んでいるのではないかとさえ思う。

2018.02.14

2月14日、第二回緊急事態法制に関する若手勉強会を開催。

今回は、現行の災害法制の概要と、がれき等、災害廃棄物処理に関する法律の整理、加えて、東日本大震災の際、何が問題になったか、当事者の声を集めた資料を配布し、理解を深めていただきました。 前回は、部屋に入りきれなかったので、大きな会議室を手配しました。この日は各種会議が重なりやむなく欠席された方もいらっしゃいますが、それでも大勢の先生方が参加され、貴重なご指摘も多数頂戴しました。 メディアは自民党の若手は特徴がないかのように報じたがりますが、自治体の首長経験者、医師、省庁出身者をはじめ、災害分野一つとっても様々な角度からの知見を交換することができ、人材の層の厚みと、わが党の強みを実感しています。

2018.02.13

児童の養護と未来を考える議員連盟

「乳児院多機能化・機能転換の実践」と題して長野県のうえだみなみ乳児院、丸山院長よりお話を伺った。 乳児院については、質の向上を図らなければならないという要請がある一方で、できれば乳児院の利用が無くなる世の中にしなければいけないという理想との間に矛盾を感じる。 とはいえ、実際に預けられる子供がいる以上、ケアは必要。 今週2月20日は「質の高い里親ケアを目指して」として、福岡市こども総合相談センター(児童相談所) 藤林所長よりフォスタリング機関のあるべき姿についてお話を伺った。 単に里親を見つけて引き受けてもらうということではなく、きめ細やかな調査とフォローアップが重要。里親だけが支えるのではなく、様々な役割の人たちで里親を支える仕組みを整えることが必要。 児童の家庭的養護について、里親制度の普及が大切であることはもちろんその通りと思うが、それが必要でない世の中であってほしい。理想と現実問題のギャップに考えさせられる。

2018.02.11

この週末は地元で3か所の防災訓練に参加。

こうした訓練はややもすると参加する人が同じになりがちですが、いずれの地域も住民に関心をもってもらうよう様々な工夫をこらしていました。 ある地域では、避難場所にもなる体育館の入り口がわからず迷われていた方もいらっしゃいました。 頭でわかったつもりでも、実際に体を動かして体験しておくことはとても重要です。また、「自助・共助・公助」という言葉を初めて聞いたという方が少なからずいて、それだけでも訓練行事を行った意味はあると感じました。 三条コミスクでは、雪まつりを同時に行い子供たちが雪遊びや餅つきなどを楽しみながら、放水体験や心臓マッサージなどに参加していました。 防災知識や訓練それ自体も重要ですが、こうした機会を通じて地域の住民が顔の見える関係になることに意味があります。住民同士の結びつきが強い地域をつくることが、防災に強い地域をつくることにつながると思います。

2018.02.06

緊急事態法制に関する若手勉強会を開催。

憲法改正の主要論点の一つである緊急事態への対応を議論するにあたり、まずベースとなる現行法制について整理し理解を共有するため、若手議員に呼びかけ勉強会を開催したところ、議員各位の関心が高く、満席で座る場所が足りなくなるほど多数参加し、時間を延長して質疑が行われました。 憲法上の限界なのか、法律事項なのか、それとも法律も既に手当て済みだけれども運用上の問題なのか、を整理して対応を検討する必要があります。 とりわけ、出席議員から地元の声として紹介された事例の中には、既に法律で手当て済みであっても周知がされていなかったり、実施に不安を感じているケースがありました。 大上段に「憲法改正に向けて」ということではなく、現行法における運用面や広報啓発なども含めた課題を抽出し、改善を図ることが必要だと感じました。 ”よくある疑問”的な話も集めて整理し、議員だけでなく、自治体や関係者、ひいては広く国民の皆様にもご理解いただけるようにしていこうと思います。

2018.02.04

東京の喧騒を離れ、地元に戻ると安定の”餅つき”

今日は5ヶ所周りました。 趣味・スポーツという次元を超えて、習慣(?)になってきているような気もしますが、見方を変えると、それだけ私の地元では地域の交流が活発ということだといえます。

2018.02.02

日本パレスチナ友好議連

アッバス大統領の特使として来日されたナビル・シャース外交顧問を迎えて意見交換。事務局長として司会を仰せつかりました。 日本のパレスチナ問題に対する理解と様々な支援に対する感謝を述べられた上で、中東和平に向けた国際的枠組みへの参加とパレスチナの国家承認についての協力依頼がありました。 会長の河野外務大臣が予算委員会対応のため参加できませんでしたが、出席された議員はパレスチナ問題への関心が高く、時間一杯まで活発な意見交換が行われました。 非常にデリケートな問題ではありますが、こうした分野こそ議員外交の意義が大きいと思います。

2018.02.01

児童養護に関する要望

平成28年の児童福祉法改正の理念を具体化する「新しい社会的養育ビジョン」の都道府県計画策定にあたり、この問題に取り組んでいる人権団体と里親会の方からお話を伺いました。 子供の養育は、まず第一に家庭で行われることが望ましく、それが困難な場合はできる限り家庭に近い環境で、それもできない場合に最後に施設での保護というのが大原則ですが、現状、我が国では養護施設での養育が大半を占めており、特別養子縁組や里親制度はなかなか進んでいません。 国においては、3歳未満は概ね5年以内に、それ以外の就学前児童は7年以内に里親委託率75%以上を実現する、等の数値目標をあげて計画的に進めていくことを示しています。 私も、施設より、特別養子縁組や里親のように家庭で養育されるべきという方向性については賛同していますが、数値目標を設定することに対し、様々な懸念を持っています。 他方、何らかの指標、高い目標設定を示さないと、様々な理由をつけて現状維持が続き、目に見えた改善が期待できない可能性が高いことも容易に想像できます。 この問題において大切なことは、目標数値を達成することそれ自体ではなく、その状態が達成できるような環境整備、支援制度をしっかりと整え、家庭的養護が認知、普及し、結果的に比率が高まることだと考えます。 その点を踏まえた上で、里親制度の推進について応援を申し出ました。 |