|

2018.08.28

百聞は一見にしかず。

盆踊りを伊達に周っているわけではありません。こうした機会を通じ、足を運んで直接お会いしていると様々な問題を教えて頂くことがあります。 とある小学校の校門の目の前ですが、ひびの入ったブロック塀がそのままになっており、危ないので何とかできないかとのご相談を受けました。 先般の大阪北部地震で発生した痛ましい事故を踏まえ、既に文科省より学校施設におけるブロック塀を含む危険な箇所がないか点検し対策を講じるよう各自治体に通知が出されています。 その際、実は党の文部科学部会において「学校施設自体はもちろんのこと、通学路の安全についても点検し対処するよう」要請し、国交省から「学校に限らず、既存の塀について所有者等に安全点検をする」よう注意喚起の通知がなされています。 自治体において、民間の建物を含め通学路の安全点検は既に行われたはずです。しかし現実には、通知から2か月以上が経った現在もこの状態が放置されています。 市の関係部局には状況を伝え、対応を依頼しました。この場所であるということは、全国でも同じような所があるのではないでしょうか。 自然災害が起こるのは避けられません。しかし、被害を抑える減災は平時から取り組むことができます。事故が起こってから「あの時対応しておけば良かったのに」ということのないようにしておく必要があります。

2018.08.28

国防部会。平成31年度予算概算要求について審議。

(概要はこちら) 私からは以下、3点を指摘。 1.まず総論として、防衛費が過去最大とか大幅増強と報道されているが、広報を含めもう少し伝え方を工夫する必要がある。 確かに前年比増額しているし、額として過去”最大”には違いない。しかし、社会保障費は毎年1兆円~5千億円の”大幅増額”であり、毎年過去最大を更新している。それでも、少子高齢化、人口減少という社会情勢を踏まえ、医療・介護、子育て支援策の拡充が必要として、正面から批判は出ない。 防衛費も、あたかも悪いことをしているかのように引け目を感じながら要求するのではなく、わが国をとりまく社会情勢、中国の国防費の伸び、領海・領空侵犯事案の発生状況、北朝鮮の核・ミサイル開発などを正しく説明し、これらに対処するためにはそれに見合った予算が必要であることを自信を持ってしっかりと発信していくべき。 2.サイバー防衛の増強について サイバー防衛体制の必要性を説いている割に、実際に計画されているものは、防衛省・自衛隊自体の施設・装備に対するサーバー攻撃への対処のみとなっている。民間の重要インフラを含め、国土全般に対するサイバー攻撃への対応が具体的に考えられていない。 民間は民間自身で自己防衛としてシステムのセキュリティーを高める努力が必要なのは言うまでもないが、他国が国家の意思として武力攻撃の一環として行うサイバー攻撃には、当方も国家として対処する必要がある。現在はその能力を有しているか疑問であり、対応が必要と考える。 併せて、電磁パルス攻撃についても同様に、防衛省・自衛隊の施設、装備品に対する攻撃については対応を考えているようだが、重要インフラを含めた民間の施設への攻撃についてはまだ何も対応がとられていない。検討を要請。 3.防衛生産・技術基盤 防衛装備品のサプライチェーンの把握・対応として僅かな予算が計上されているが、サプライチェーンを把握しただけで終わることなく、企業の廃業や買収により優れた技術が消滅、流出しないよう防衛策を講じる必要がある。 また、逆に機微技術の防衛のみならず、積極的に攻める方策も必要。自前で研究開発していくことは重要であるが、重要な技術を有する他国企業の買収を含め、時間を買うという方策も選択肢として持つよう提案。

2018.08.26

ちょっと変わった防災訓練。

昨日、西宮市で体感型防災アトラクションというイベントに参加しました。(実は以前に芦屋市でも実施され見学はしたのですが、今回はプレーヤーとして参加しました) 参加者がチームになって、協力し合って謎を解きながら制限時間に脱出をするというゲーム型の防災啓発イベントです。 従来から地域の防災訓練に携わられている方からすると、違和感をを感じるかもしれませんし、ゲーム的な要素のあるイベントを行政がお金をかけてやるのかという疑問もあるかもしれません。 ただ、驚いたことは、この日の参加者の中には、普段、地域の防災訓練などには参加したことがない方も多く、「自助、共助、公助」という言葉を初めて聞いたという方もかなりいたということです。 これまで防災訓練に参加してこなかった層に関心を持ってもらい意識をたかめてもらうという観点からすると、啓発事業としての効果はあるといえます。 「自助、共助、公助」はよく知られていますが、近くの住民同士が助け合う、「近助」という造語も紹介され、隣近所の助け合いの大切さが強調されていました。(早速、自治会の会合でも披露しておきました。) ちなみにこの日は、議員チームということで、公明党の市議団の先生方、自民党の植田市議らとともに参加。自公連携の協力により制限時間内にクリアできました。 なるほど、役割分担やコミュニケーション、助け合いの重要性を体感できるイベントでした。

2018.08.21

私たちの生活と政治

障害を持つ子供の学習支援をされている企業様から、学生スタッフ向けに政治に関心をもつきっかけになるような勉強会のご依頼を頂きました。 関西学院大学で行っている「ビジネス・経済と政策・政治」の講義をベースに、政治が私たちの生活にどんな関わりがあるのか、政治って何?という話をし、意見交換をさせて頂きました。 国会閉会中は、できる限り少人数の対話集会を行いたいと考えています。 西宮・芦屋市内にお住いの方で、10人程度からお集まりいただけるようでしたら、気軽にお声をかけて下さい。

2018.08.15

戦没者を追悼し平和を祈念する日

西宮市戦没者追悼式に参列。 先の大戦で尊い生命を犠牲にされ今日のわが国の平和と繁栄の礎となられた英霊に感謝と尊崇の意を表し、わが国が二度と戦争の惨禍にみまわれることのないよう、政治に携わる者として、平和への誓いを新たにしました。 毎年申し上げているように、この日について思うところはありますが、本日はまさに戦没者を追悼し平和を祈念する日として、英霊の御霊の安らかならんこと、そして平和を祈念致しました。

2018.08.12

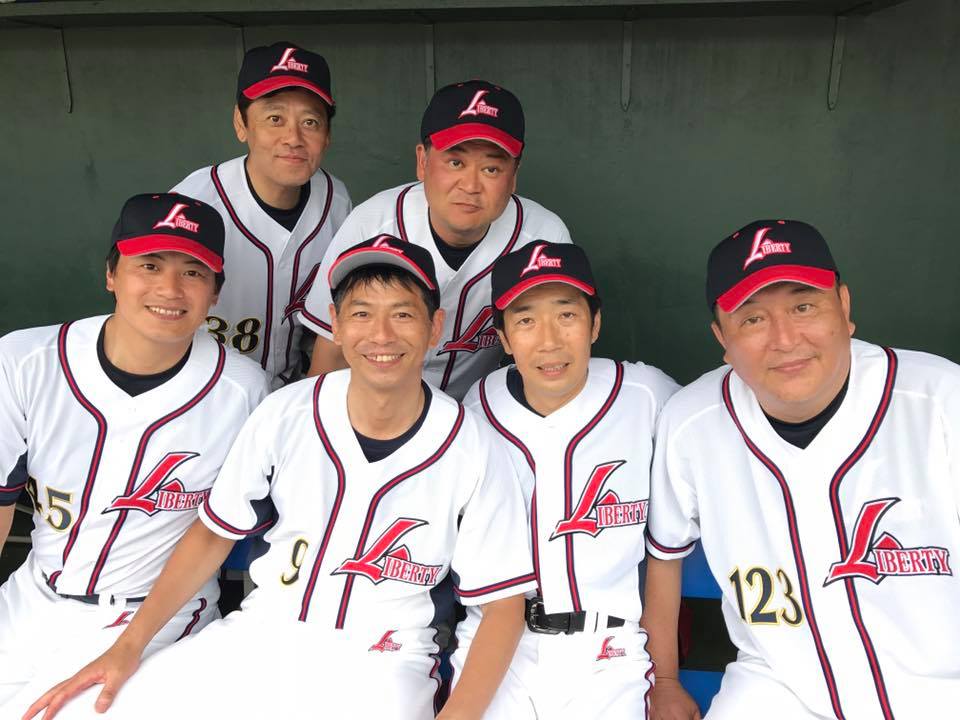

福島県飯舘村の復興支援イベントとして、地元チーム、プロ野球OB選手、国会議員による野球ゲームが行われました。

先輩議員からの”強い”要請と、福島の復興支援ということもあり、地元から日帰りの強行スケジュールで参加しました。(盆踊りに行けなかった地区の皆さんすみません。)

普段、少年野球の大会などにはよく応援に顔を出していますが、自分でやるのは30年ぶりくらいです。(ひょっとしたら、銀行員時代に支店対抗野球があったかもしれませんが)。

結果は?? バットに当たりはしたものの走り遅れたり、返球しようと思ったらすっぽ抜けたりと散々でしたが、仲間とワイワイ言いながら楽しませてもらいました。

見るスポーツ、やるスポーツ、支えるスポーツ。いろいろな楽しみ方がありますが、ただでさえ運動不足なので、機会をみつけて自分自身も身体を動かすようにしたいと思います。

2018.08.09

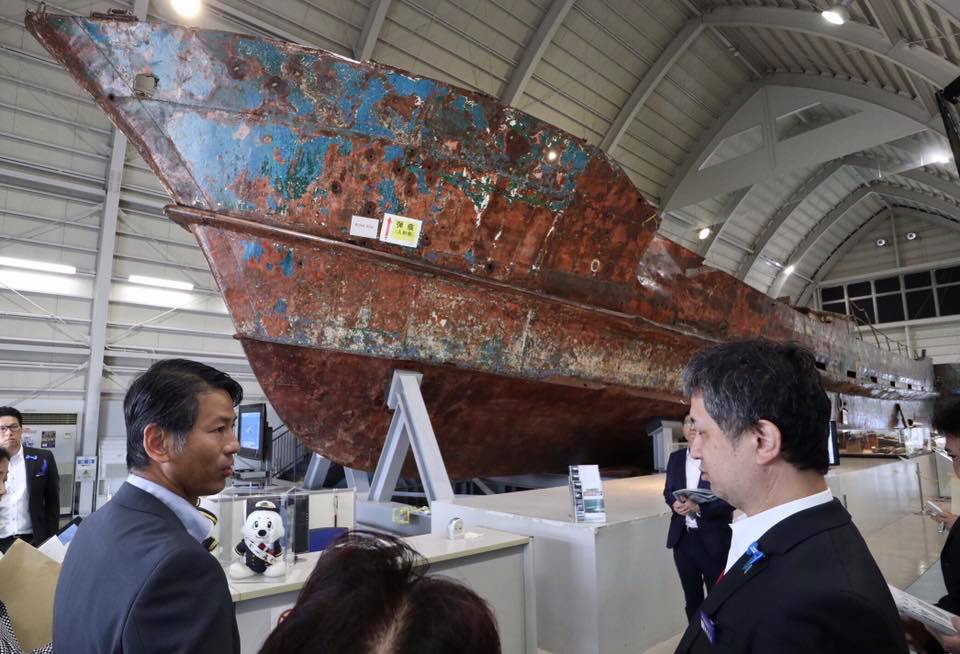

台風明けの9日、北朝鮮の工作船が展示されている横浜の海上保安庁資料館を見学しました。

威嚇射撃の銃痕が生々しく残る工作船に加え、二連装機銃をはじめ、ロケットランチャー、自動小銃などの武器、小型舟艇、ゴムボート、水中スクーター、潜水具、無線機などの搭載品が展示されています。

日本語では「工作船」ですが、英語の説明文では「SPY SHIP」と表記されています。日本語でもスパイ船と言った方が、工作活動というよりイメージしやすいのではないでしょうか。

この資料館、役所の展示施設には珍しく、多くの来場者が訪れる人気スポットになっていてトリップアドバイザーなどでも評価されているとのことです。

赤レンガ倉庫のすぐ隣という立地もさることながら、北朝鮮のスパイ活動に使われた装備や道具の実物を間近に見学できるとあれば、関心が高いのもわかります。

せっかくこれだけの貴重な展示物を置いているのであれば、もう少しプレゼンの仕方を工夫して、拉致問題を含め国内への侵入・上陸などの工作(スパイ)活動の実態を紹介するスパイ博物館のような施設にした方が、わが国がおかれている深刻な現実についてより理解が深まるのではないかと思います。

また、内外を問わずそれだけ多くの来場者が訪れる施設であれば、わが国の領土に関する証拠と説明資料を展示し、訪れた人に幅広く知っていただけるような施設にした方が、関係者と一部の人しか訪れない所に領土資料館を置くよりよいのではないかと感じました。

役所のやることですから、海上保安庁だけで完結する話ではないので、政府全体として工夫できるよう申し入れたいと思います。

2018.08.06

夏祭り・盆踊りを周らせていただいております。

今年は猛暑を通り越して酷暑が続いていますが、そんな中でも子供たちの喜ぶ顔が見られるならと、早朝から準備をして下さっている地域の皆さまには感謝です。 子供の時にお祭りで楽しんだ経験が、外に引っ越しても、「お祭りの時期に帰省しよう」と地元に帰って来たり、子供が出来た時に自分自身の「子供を連れて来よう」ということにつながれば、その地域のつながりが将来に継承されていくことになります。 そして、その中の何人かでも運営する側に周ってくれる人が出てくれば、さらに次の世代につなげていくことができます。 だからこそ、この暑さの中でもご年配の方々が頑張って設営や運営を続けて下さっているのかもしれません。 私にとっても、温かく迎えていただき、笑いがあふれ、時にはご意見やお叱りもいただき、また激励もいただけ、とても貴重な機会です。 どうか皆さん、準備、運営、後片付けを含め、くれぐれも熱中症には気を付けて下さいますようお願い申し上げます。 |