|

2020.7.30

少年法のあり方検討PT与党協議

民法の成年年齢が18歳に引き下げられることに伴い、18歳、19歳の者に対する少年法の取り扱いについて与党協議のメンバーとして議論に参加してきたところですが、今般、自民党・公明党の間で与党としての方針がまとまりました。 (勿論、今後、法制審の場で専門家の議論を踏まえ、政府として法案が提出され、国会の審議、決議を経て改正されるので実際にはまだ先になります。) 少年法の論点自体もさることながら、参加前には、両党間で原則論に大きく開きがあり、議論が平行線であったと伺っておりましたが、毎週精力的に議論を続ける中で合意に至ったプロセスは大変勉強になりました。 18・19歳が選挙権も与えられ、民法上の契約行為も大人として扱われる以上、刑法上も大人として扱うべきであり、むしろ大人として行動に自覚と責任を持たせるべきというのが自民党の大勢の意見。 これに対し、法体系が異なるので民法で引き下げられたからといって当然に引き下げるものではなく、刑事政策の中で考えるべきで、18・19歳は未だ未成熟であり、保護矯正に重きをおくべきというのが公明党の主張。 確かに民法上の成年となるとはいえ、若年層に対して様々な背景を丁寧に見ることが重要かつ有効であり、また、警察実務上の観点からも拘留段階では一旦、全件家裁送致とする方がよいとの指摘もありました。家裁のスクリーニングを経た上で、成人と同様に刑事処分が適当と判断されるものについては検察官に送致し、起訴後は成人と同じ取り扱いとするという整理がなされました。 また、原則検察官送致とする対象が、これまで16歳以上について故意に人を死に至らしめた罪(殺人や傷害致死)のみでしたが、今後、18・19歳については、懲役・禁固1年以上の罪に拡大し、強制性交(昔の強姦)や強盗などを含めた罪を犯した場合、原則刑事処分の対象となります。 最後に、18・19歳の者の少年法の取り扱いはこれで合意するとしても、重要なことは被害者の救済です。18・19歳の健全育成、保護、教育が本人のみならず社会にとっても重要であるということは否定しませんが、罪を犯した者の健全育成ばかりが強調されると、何の落ち度もなく健全な生活を奪われる被害者の納得が得られないことに留意し、被害者の保護、救済については、それ以上に充実するよう法務省に対して要望を致しました。この点についてはPTのメンバー全員に賛同をして頂きました。

2020.7.30

台湾の李登輝元総統がご逝去されたとの報に接しました。

ご生前のご功績に心より敬意を表しますととともに謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 当選間もない頃、直接お話をお伺いする機会がありました。 現代の日本人がなかなか正面から向き合っていない日本の良さ、精神的価値観を日本人以上に大切にされていらっしゃいました。 また、安倍総理のリーダーシップを高く評価されていて、忍耐、武士道精神とともに、自分の国を自分で守るという当然のことを当然としてお話になられていたのが印象的でした。 合掌。

2020.7.28

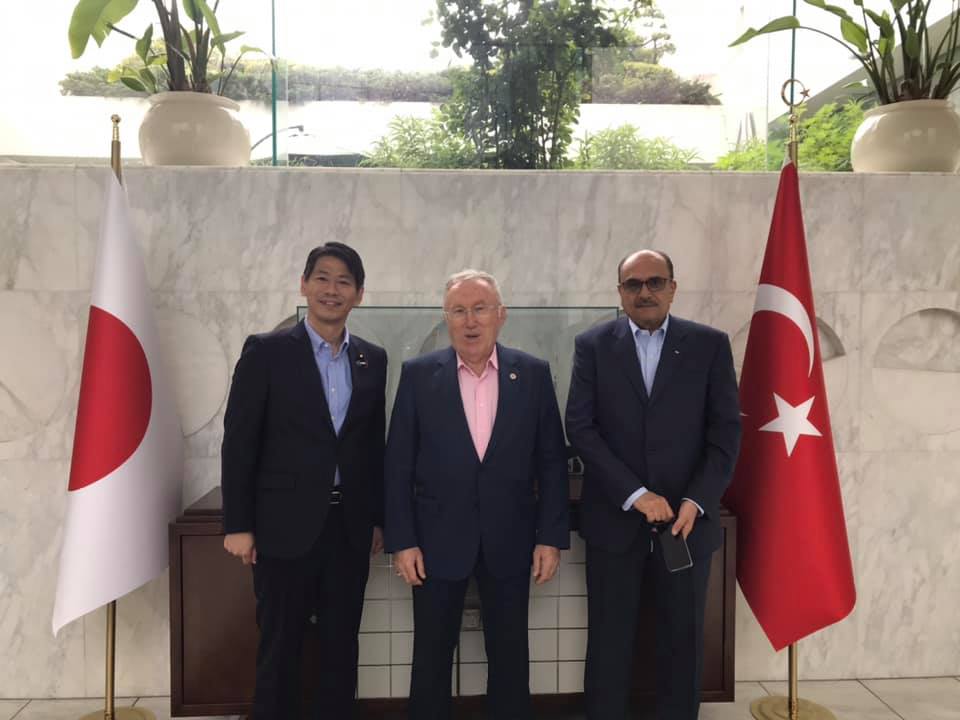

ルール形成戦略議員連盟。

国会閉会中ということもあり、7月28日に集中して2部構成で開催。 第1部はサプライチェーンリスクについて 「米国におけるサプライチェーン・セキュリティ強化の動き」(薗浦健太郎・総裁特別補佐) 「既に普及している製品・サービスで懸念される中国リスク」(多摩大学大学院・国分俊史教授) 第2部は国際機関ガバナンスWT 「国際機関における影響力の発揮」(外務省) 「国際機関と日本の企業」(経済同友会・神津多可思氏) 新聞、テレビ等では、TikTokの利用を制限する法整備を行うかのような報道されましたが、正しくありません。 メディアは視聴者の関心をひくため、どうしても目を引きやすい採り上げ方をしますが、TikTokは一つの例であって、私人が使うアプリを国が禁止するということではなく、行政機関や企業などで普通に使われている製品・サービスの中に情報収集の仕組みが入り込んでいるリスクを指摘し、注意喚起がなされたものです。 日本製と思われていたウイルスソフトの開発子会社が中国に売却されていて不可解な動きがあったとか、地銀の再建手段として中国企業のクラウドへの移行が加速し、地銀の融資先企業の財務情報や個人の与信情報が中国に流れる懸念、コロナ禍に乗じた医療機関システムの参入を通じ、日本人の医療データの提供、ひいては中国企業のAI技術開発支援につながる懸念、などについて指摘があり、それを踏まえた経済安全保障政策について意見交換が行われました。 第2部の国際機関の話は私が事務局長を仰せつかっております。こちらも重要な話なのですが、メディアでは全く触れられませんでした(苦笑)

2020.7.20

神戸の理化学研究所にて、スーパーコンピューター「富岳」を視察。

富岳は今般、高速コンピューターの性能を競う世界ランキングで4冠を達成。 単に計算速度が速いだけでなく、使い易さに優れているところが重要。 早速、新型コロナウイルスの治療薬候補の同定に活用されていて、現在利用されている2128種の既存医薬品の中から有望な候補が選択されています。 また、室内環境におけるウイルス飛沫・エアロゾル感染の予測とその対策のシミュレーションも行われています。 様々な研究分野において我が国の重要な基盤となります。 松岡センター長のお言葉によれば「国の支援があったからできた」とのこと。 何かと批判ばかりの世の中ですが、こうした良いことは良いともっと評価されるべきだと思います。

2020.7.19

今日は清掃デー。

恒例の広田神社の参道清掃は、日差しが強くなってきたことから、早朝7時半からに繰り上げられました。 その後は甲子園浜の海浜清掃に参加。それにしても凄い量のペットボトルやプラスチックごみでした。真面目に海洋プラごみの現状を肌で感じるよい機会となりました。 浜一面に散らかっていたゴミも、大勢の参加者が力を合わせたことで、目につくものは概ね片付いたようです。 汚れてもいいように私服で参加したため、「どこの兄ちゃんかわからんかったがな」とお声をかけて頂きました。 ありがとうございます。「兄ちゃん」ではなく、普通の「おっちゃん」です(笑)

2020.7.16

疫病退散。

7月16日、甲子園素戔嗚神社の夏越祭、茅の輪くぐり、湯立て神事に参加。 無病息災・疫病退散のご利益があり、今年は新型コロナ感染症の影響もあってか、大勢の方が参列されていました。 煮立った湯をかぶることは、もともと消毒の意味があったとのこと。心なしか、巫女さんが多めに湯を飛ばしていたような気がします。結構お湯をかぶりました(笑) 配られたマスクには疫病除けのアマビエが描かれていました。

2020.7.8

7月8日「武庫川の総合的な治水対策シンポジウム」に出席。

前日夜より大雨警報も出され、開催を心配致しましたが、解除となり予定通り実施されました。関係者のご努力に感謝申し上げます。 武庫川は県管理の二級河川でありながら、流域人口は108万人と全国第10位に入り、万一洪水が発生すると甚大な被害が生じるおそれがあります。 現在の河川整備計画は、戦後最大となった昭和36年の洪水を基準として、平成23年に策定され、令和12年まで20年かけて整備が行われることになっております。 他方、昨今の異常気象により、各地で毎年史上最大の被害が更新されるなど、前提が異なってきております。 昨年の台風19号でも長野や東北、関東地方で大きな洪水被害が発生しました。気象状況の前提が大きく変化している以上、過去の実績値をベースにするのではなく、現在の状況を前提に整備計画を見直すよう昨年来、国や県にもお願いをしております。 (国の試算では、平均気温が2℃上昇すると、降雨量は約1.1倍、洪水発生頻度は約2倍になるとされています) 他方、現実的には、今から調査検証を行い新たな計画を策定して実施するまでには相当時間を要する上、現在の整備計画もまだ途中であることを踏まえると、今の未整備な部分を早急に前倒しで整備しつつ、次期の整備を切れ目なく行っていくことが重要だと考えます。 とりわけ、武庫川についてはその重要性を踏まえ、個別補助金という形で重点的に予算がつけられるよう兵庫県とも連携して国土交通省、財務省に要望していく必要があります。 災害が起こって人命が失われてからでは手遅れであり、予算の面からみても、復旧よりも事前防災に注力した方がよいことは明白です。 なお、河川整備等、ハード面は国や県など行政が対応すべきことですが、イザという時に大切なのは住民一人一人の行動です。 一人一人の防災意識の向上と、地域の連携、そして住民と行政のコミュニケーションを普段からよくしておくことが防災力の向上につながると考えます。 なお、シンポジウムの模様はyoutubeでも同時配信され、会場の外でも視聴できるよう工夫されていました。

2020.7.6

この度の九州地方を襲った豪雨災害により犠牲になられた方々にお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々にお見舞いを申し上げます。今なお行方不明になられている方のご無事をお祈り致します。

自民党では急遽、豪雨災害対策本部会合を開催。 政府より被害状況とともに各省の対応状況について説明の後、被災地選出議員より地域の実情や要望について表明されています。 今後も豪雨が続く可能性がある中、時間との戦いであり、政府においては救助活動、被災者支援に全力を上げて取り組んで頂いています。

2020.7.5

西宮で発達障害児の学習支援を中心として放課後スクールを運営されている「いつざいや」さんにて、ボランティアの学生さんやサポートされている方々と意見交換の場を作って頂きました。

参加者のご質問にお応えする形で、コロナ禍での学習支援の話や国の取り組みなどについても説明させて頂きましたが、就活の話や大学の宿題の話、家事の役割分担など、日常生活や人生相談に近いご質問もでたりで、最近、イチロー選手がYoutubeで話題になっている「おしえて!イチロー先生」みたいな感じになりました(笑) 就活に関していえば、バブル世代の私の話がどこまで参考になるかはわかりませんが、反省も含めてそれなりの社会人経験の中で感じていることなどを話しました。 東京での政策論議とは異なり、様々なご意見やご質問を伺う機会は私にとって大変ありがたいです。

2020.7.4

「宇宙法制・条約に関するWT」

普段、目に見えない世界ですが、宇宙空間の重要性は、経済、学術、安全保障と広範囲にわたり飛躍的に高まっております。 宇宙条約等の基本原則はあるものの、民間を含め宇宙開発に携わる関係者間についての明確な国際ルールは未整備です。 こうした観点から、自民党では宇宙海洋開発特別委員会・宇宙総合戦略小委員会の下に「宇宙法制・条約に関するワーキングチーム」を設けて国際ルール作りに積極的に関与するよう検討を行っています。 その前提として宇宙空間の実態を把握する必要がありますが、それが宇宙状況監視(SSA)や宇宙領域監視(SDA)と呼ばれるものです。 7月2日に党本部でSSA/SDAを実際に手掛けている民間企業からお話を伺いました。 現在、地球の静止軌道上には膨大な数の衛星が存在しており、宇宙ゴミ(デブリ)との衝突回避は重要な課題ですが、昨今では、宇宙空間を通る弾道ミサイルやそれを迎撃するミサイルと衛星との衝突の可能性も指摘されるようになっています。 また、他の衛星の通信を傍受したり妨害する行為が行われる場合もあります。 偶発的な事故の回避だけでなく悪意ある有害行為から守るためにも、ルールの整備は勿論ですが、自前のSSAの能力向上は大変重要です。 個人的には宇宙空間のルールは公海上の船舶と似た整理ができるのではないかと思っていますが、実際のトラブル防止策についてはサイバー空間と類似の対応が必要なのではないかと考えています。 |