|

2021.5.31

財務金融部会・中国プロジェクトチーム提言を麻生財務大臣に提出。

中国経済が内包する問題や脆弱性、国際経済・国際金融に与える影響について、有識者からのヒアリングを交えて分析・検討を重ねた上で提言を取りまとめ、6月4日から行われたG7財務大臣会合に先立つ5月31日、麻生財務大臣に申し入れを行いました。 提言の内容自体は非公表ですが、中国経済のリスクを指摘し、これに備えた対処方針の検討を求めるものです。 なお、PTの提言と離れて私の個人的見解ながら、中国経済の崩壊リスクよりも、国際金融における中国の影響力拡大や人民元による通貨覇権のリスクの方が憂慮すべきであり、先進国で問題意識を共有しておく必要がある旨を申し添えました。

2021.5.28

台湾政策PT第一次提言

自民党では、2月に外交部会の下に台湾政策検討プロジェクトチーム(PT)を設置し、関係者・有識者からのヒアリングを含めて議論を積み重ねてまいりました。 台湾とは、これまで青年局による交流の他、超党派の日華議員懇談会をはじめとする議員連盟による交流は精力的に行われておりましたが、今回は、自民党本部の政務調査会・外交部会として台湾問題を正面から採り上げました。 この間の検討を踏まえて第一次提言案を取りまとめ、今朝(28日)の部会にて様々なご意見・ご指摘を伺った上で了承いただきました。 台湾の重要性を確認した上で、WHOをはじめとする国際機関のオブザーバー参加支援、日米台3極による議員交流の促進、有事における法的整理、同志国連携による抑止力強化、非軍事的協力・交流の強化など、外交、経済、安全保障上の課題について幅広く採り上げ、政府に対し申し入れる予定です。 日本経済新聞:台湾にワクチン提供、自民部会が要請 政府検討へ 2021年5月28日 11:50

2021.5.28

人権外交の推進を茂木外務大臣に申し入れ。

自民党外交部会・外交調査会による外交力強化を求める決議と、わが国の人権外交のあり方検討プロジェクトチームによる第一次提言を茂木外務大臣に手交いたしました。 国内外の潮流として、人権問題への姿勢が国際社会におけるプレゼンスに直結し国益を左右する可能性があることに加え、企業においても制裁対象となるなどサプライチェーンへの影響が避けられず、また企業行動指針においても人権尊重が求められています。 こうした流れを踏まえ、政府としても人権が普遍的価値であるとのわが国の立場を明確化させ、積極的な人権外交を推進するよう求めています。 短期的に検討すべき主な事項として、 1)国内法整備を含めたジェノサイド条約の取り扱いの検討 2)重大な人権侵害に対し外為法等の積極運用改善 3)人権侵害制裁法など新たな法令上の枠組みの検討 4)厳しい立場に置かれる在留外国人の支援強化 (帰化したウイグル人から要望がある家族の消息確認の支援等) 5)情報収集能力の強化と体制拡充、広報発信の強化 など。 中長期に強化・実現すべき事項として 1)2国間「人権対話」の推進 2)国際NGOとの人権外交に関する対話枠組の創設 3)外国人労働者との共生のための制度強化 4)国際的に保護を必要とする難民等の受入れ改革 5)人権に関する健全な国民世論の形成 など。 付言すれば、言われなき誤解を含め、他国に批判されて反論するという形ではなく、むしろ、わが国が国際的な人権問題の解消を積極的にリードする姿勢を示していくことが重要だと考えます。 今回の提言は、わが国が目指すべき人権外交の具体的方向性の第一歩を示すものとして「第一次提言」とし、今後とも、政府の取組をフォローするとともに、更に検討を続けていくこととしました。

2021.5.27

国産ワクチン・治療薬の開発・生産確保に向けた提言

感染症に対するワクチンは国民の生命に直結する戦略物資であり、国家の存亡につながります。また、それはわが国だけでなく他国も同様であり、そのことから外交上も非常に大きな意義を持つことは広く知られることとなりました。 今となっては、何故、国産ワクチンができないのかとの叱責やご批判があることも承知しております。 かつて日本には北里柴三郎博士、野口英世博士に代表されるように、感染症対策の分野でも世界に誇る先進的な地位にあったはずですが、今ではすっかり他の先進国に遅れをとっています。 その後、大規模な感染症の蔓延という事態がなく国内需要が少なかったことに加え、不幸な薬害問題の発生、ワクチンに対するアレルギーなどもあり承認が慎重になってきたことや、先の新型インフルエンザ発生時に政府に言われてワクチンを作ったけれども感染が治まると需要がなくなり設備投資が無駄になった等々、製薬企業においてもワクチン開発への投資に二の足を踏んできたことなどの背景があります。 ワクチンの開発能力も重要ですが、製造設備を含めた生産能力を維持することも重要です。 喉元過ぎれば熱さ忘れるというように、感染症で騒いでいる時はワクチンを買ってくれるけれども、感染症が治ったら後は知らない、というのでは、リスクをとって開発製造に多額の資金を投じることに二の足を踏むのは道理です。 平時においても安定して生産し続ける仕組みを構築する必要があります。 私の持論は、国際連携です。 日本国内での感染症は一時のものであったとしても、世界のどこかで感染症は発生しています。日本が経済大国だから応分の資金援助をするといった金銭的な支援ではなく、「世界の感染症を日本が解決する」くらいの前向きな姿勢で日の丸ワクチン、治療薬の現物をODAで供与するなり、国際機関に拠出する。その方が、相手国の国民からも日本の顔が見えて効果が高い。 感染症発生時に単発の補助金を出すのではなく、毎年、一定量を海外援助用として政府が買い取ることを保証することで、国内企業が安心して設備投資・研究開発ができるのではないかと考えます。 ワクチンが国民の生命に直結する戦略物資であるからこそ、国内の研究開発能力、生産基盤を維持確保していくことが必要との認識です 更には、途上国の研究施設の創設、人材育成、技術協力などを行い、情報共有や治験のネットワークを構築しておくことは重要です。 日本で感染者数が少ないために十分な治験が実施できない、他方で、途上国ではワクチン格差といわれるように、なかなかワクチンが確保できない。そうした中で、現地の研究機関で現地の研究者と協力する形で治験を進め、日本のワクチン開発力を高めるとともに、途上国のワクチン調達確保にもつなげることができるのではないかと考えます。 自民党内でも、ワクチンPT、新国際秩序創造戦略本部、外交部会等、様々な会議でこの問題を取り扱っており、その都度持論を申し上げてきました。 政府のワクチン開発・生産体制強化戦略の中でも、ODA、国際連携の視点を採り入れていただきました。 また、党の会議以外にも、ライフサイエンスインダストリー(LSI)勉強会として、製薬企業から実情や課題についてヒアリングを重ねてきました。5月27日にはLSI勉強会メンバーで田村厚労大臣に提言をお渡ししました。

2021.5.26

保護司をはじめとする民間協力者の活動支援に向けて

再犯防止推進特別委員会・更生保護を考える議員の会の合同による提言を上川法務大臣に申し入れました。 罪を犯した者であっても刑務所で罪を償った後、更生して社会復帰することは、本人はもとより社会にとっても大事なことです。そのためには就労して生活を安定させることが必要です。 こうした更生保護の取り組みは、行政だけでは限界があり、保護司や協力雇用主をはじめとする民間の方々のご理解とご協力に支えられています。 先日の国連犯罪防止刑事司法会議「京都コングレス」においても保護司の意義を世界に対して発信したところですが、肝心のわが国において保護司の担い手不足が深刻化しており、せっかくの制度を持続可能なものにしていく必要があります。 どうしても地域の有力者、名士と呼ばれるような方がやるものといった敷居が高いイメージがあったり、そもそも一般の方に存在が知られていないという認知不足の問題もあります。 ドラマなどで扱ってもらうなど、もっと若い人たちも「私もやってみよう」と身近に感じてもらえるよう、広報普及を工夫するよう申し上げました。

2021.5.24

新国際秩序創造戦略本部 昨年12月に「経済安全保障戦略策定に向けて」という提言を取りまとめました。 提言の中で、経済安全保障の意義、わが国の戦略的自立性と戦略的不可欠性の確保の必要性に言及した上で、様々な経済分野における脆弱性、リスクの洗い出しを行い、更に対応を検討することとしました。 これを踏まえ、ほぼ毎日ではないかというほどの相当な頻度で役員会を開催し、議論を重ねて参りました。 この議論を踏まえた中間取りまとめ案が「経済財政運営と改革の基本方針2021に向けた提言」として全体の会議に示され、了承されました。 余談ながら、あえて名前を申し上げますと、同期の小林鷹之議員(2つ目の写真の右端)が事務局長として、広範にわたる分野の論点と各議員の指摘を整理し、中身の充実した提言案として取りまとめてくれました。多数の同期の中でも、次元が違うというくらい仕事のできる議員の一人です。 今回の中間取りまとめでは、わが国の戦略的自立性、脆弱性に着目した整理が中心でしたが、戦略的不可欠性、強みについても今後、更に分析していく必要があります。

2021.5.24

デジタル活用支援の推進について

デジタル化の普及促進にあたっては、デジタル格差の解消、高齢者をはじめとするデジタル弱者が取り残されることのないようにという視点が不可欠です。 情報通信戦略調査会の下で私が主査を務めるデジタル・エコノミーWG(ワーキンググループ)では、まず昨秋からは、アカウント・パスワードを設定する段階でハードルが高いという問題に着目し、生体認証に代表される簡便で安全な本人確認、当人認証の仕組みについて検討を行い、2月に中間報告を行いました。 続く第二弾として、身近なモバイル端末、即ちスマホを操作するハードルを下げるという目的から、「講習会」の実施など官民によるデジタル活用支援事業について現状と課題を採り上げ、自治体や携帯事業者などからヒアリングを行いました。 24日はWeb会議方式にてNECさんより、海外の状況(デンマーク、シンガポール)について伺いました。 デンマークもシンガポールも市役所の窓口サービスは全てオンライン化しており、その代わりに高齢者等、デジタル弱者に対する講習やボランティアのサポートなどが制度として設けられているそうです。 行政のデジタル活用といっても、利用できるサービスに魅力がなければ普及しないのは当然です。他方で、日本の場合、基礎的な行政サービスの提供窓口は市町村であり、デジタルで利用できるサービスは自治体によってバラバラです。 地方分権との兼ね合いもありますが、全国レベルで考えると、基本的なプラットフォームは国が全国統一で構築し、そこで利用できるメニューは各自治体の裁量で選択するという形をとる必要があるのではと感じます。

2021.5.21

半導体の国内生産基盤強化の推進

半導体は、5G、ビッグデータ、AI等のデジタル社会を支える重要基盤であり、安全保障にも直結する死活的に重要な戦略技術です。 実際に、半導体の供給が滞ったことにより自動車産業の生産ラインが止まるという事態も生じています。 米国では半導体産業に対して500億ドルの投資を表明するなど、各国が生産基盤を囲い込む産業政策を加速化しています。 翻ってわが国は、1988年には世界の半分のシェアを誇っていましたが、その後凋落の一途を辿り、ジリ貧の状態です。 こうした状況に危機感を共有し、わが国として必要な半導体製造基盤の確保に向けて、国家事業として取り組む必要があるとの危機意識の下、今般、半導体戦略推進議員連盟が発足しました。 21日の総会には、甘利会長の他、安倍前総理、麻生副総理も参加されていたこともあり、大勢のメディアが注目して取材に駆けつけました。メディアが期待する「政局」とは全く関係ありません。 TBS NEWS:自民“半導体議連”発足 安倍前首相と麻生副総理も参加で憶測も ちなみに、この2日前に新国際秩序創造戦略本部でも同様のテーマを扱った会議が開かれたのですが、ほとんどメディアでは採り上げられませんでした。(大事なのは中身のはずなんですが。)

2021.5.21

自民党外交部会では、「わが国の人権外交のあり方検討プロジェクトチーム」(人権外交PT)と「台湾政策検討プロジェクトチーム」(台湾PT)という2つのPTを2月に設置し、クローズドな形で連日ヒアリング等を行い検討を進めてきました。

このうち、人権外交PTについては、先週提言案を取りまとめ、21日の外交部会・外交調査会合同会議の場での議論を経た上で了承されました。これを受けて、政府に対して申し入れをを行う予定です。 産経新聞:自民人権外交PT、提言案「人権は正当な関心事項、内政干渉でない」 2021.5.20 18:39

2021.5.20

自民党新型コロナウイルス対策本部。

5月20日はワクチン対策PT合同会議にてワクチン接種の現状等について、5月21日は社会保証制度調査会合同会議にて病床確保・自宅療養の現状、高齢者施設での感染防止対策等について議論。地元から寄せられたご意見や切実な現場のお声を踏まえて政府に要請しました。 ワクチン接種にせよ病床確保にせよ、任意の協力のお願いであったり、接種費用が安いとか高いとか、どこまで行っても「平時」の発想の延長に過ぎず、「有事」と位置づけた対応になっていません。一連の会議で毎度申し上げておりますが、どうも役人は「有事」と認識することに抵抗があるのかもしれません。 (この会議からは既に2週間程度経過しておりますので、この間に少しは採り入れていただき改善したこともあることを付言します。)

2021.5.19

いわゆる「ひきこもり」の社会参画を考えるPTにて提言を取りまとめ、菅総理に申し入れを行いました。

菅総理も大変深刻な問題と受けてめていただいており、政府において進めている孤独・孤立対策と関連し、省庁横断的に取り組むよう関係省庁に指示をいただいております。 総理への申し入れの後、孤独・孤立担当の坂本大臣、文部科学省の萩生田大臣にも申し入れを行いました。

2021.5.15

西宮の福祉を考える会でWeb会議を開催し、コロナ禍の下で介護事業者が抱える問題点についてご意見を伺いました。

PCR検査、ワクチン接種、重篤化した場合の搬送、自治体をまたぐ連携など、現場の実情を具体的に教えていただきました。 承ったご意見をもとに、党の対策本部会議や関係部局に随時要請をいたしております。

2021.5.12

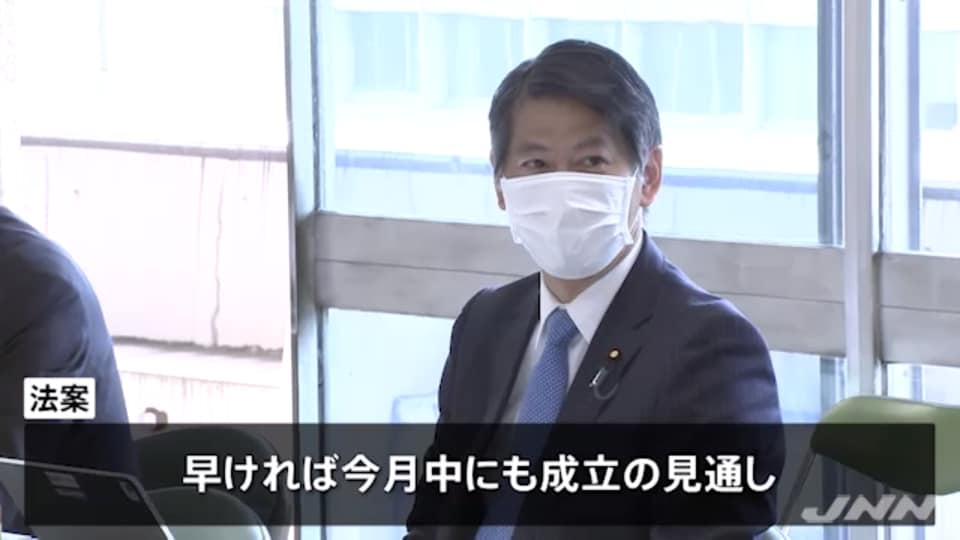

今朝は7時45分から文部科学部会を開催。

先日来、与党ワーキングチームで集中的に取り組んできました、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案」(わいせつ教員根絶法案)について、野党との協議を踏まえて条文案を固め、自民党の部会にて条文審査を行い、出席議員から様々なご質問、ご意見を頂いた上で、承認されました。 ようやくここまできました。法案提出、成立に向けて引き続き取り組んでまいります。 TBS NEWS わいせつ教員根絶法案 自民部会が了承 免許再交付、教委に「拒否権」(リンク切れ)

2021.5.8

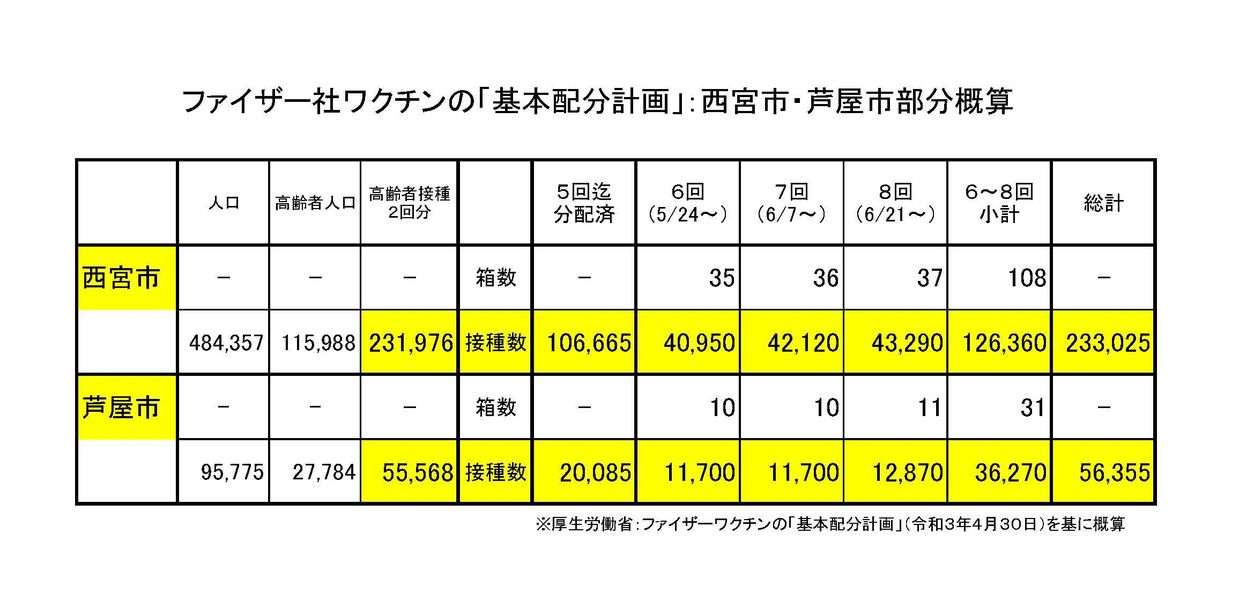

新型コロナワクチン接種の推進について

政府においては、65歳以上の高齢者に対し2回のワクチン接種を7月末までに完了できるよう各自治体にお願いをしているところですが、実施に際して何が障害となっているか、自治体、医療関係者より現場の実情をよく聞いてほしいとの依頼がありました。 国会議員が市の行政に口出しをして現場を混乱させることのないよう気を付けながらではありますが、情報の食い違いや目詰まり等があれば調整を図るべく努めております。 内容を逐一ネット上で公開は致しませんが、既に先週来、自治体、医療関係者のご協力を頂きながらヒアリングをさせていただき、ご要望等を随時、関係部局にも伝えさせていただいております。 中でも、ワクチンがいつどれ位届くのかという点については、自治体、医療関係者のみならず、市民の皆様にとってもご関心の高い情報だと存じます。 既に公開されている「基本配分計画」に基づく情報を判りやすく加工した資料をご参考のために掲示いたします。

2021.5.7

昨日、衆議院憲法審査会が開催され、国民投票法改正案が野党を含む賛成多数で可決されました。

憲法改正に関する国民投票の投票環境を改善する改正であり、その内容も既に公職選挙法において選挙の投票環境の改善として実施済の改正に合わせるものです。 これは、憲法改正賛成派だけでなく、反対票を投じる方々にとっての投票環境の改善でもあります。 改正案が衆議院憲法審査会に出されてから、3年間採決が見送られてきました。 今般、野党側の要求する修正を行うことで合意に至り、共産党を除く与野党の賛成多数で可決に至りました。 制度の在り方について普段に見直しをしていくことは重要ですが、肝心の憲法本体の中身の議論を深めていくよう努めてまいります。

2021.5.5

いじめ=犯罪。~学校での犯罪から子供を守る~

子供達が学校で安全に安心して学べる環境を確保するのは大人の責任です。 子供達が楽しい学校生活を送る障害の一つになっているのが、「いじめ」と呼ばれる犯罪です。 「ひやかし」や「からかい」などと一緒にするから「いじめはやめよう」という緩い対応になっています。 実態は、「殴る蹴る」暴行・傷害、「金品を奪う」窃盗・恐喝、「物を壊す捨てる」器物損壊、「嫌がることや恥ずかしいことををさせる」強要・強制わいせつ、脅迫・名誉棄損など、れっきとした犯罪行為です。 犯罪行為が行われているのに、学校では、見て見ぬふりをしたり、生徒の将来を考えてという建前で警察に通報せず、注意だけで済ませているケースが殆どです。 「いじめっ子」「いじめられっ子」もおかしな言い方で、犯罪の加害者と被害者です。被害者が不登校などで苦しんでいる一方で加害者は大きな顔でのさばっている状態を許していてはいけません。 また加害児童生徒の健全育成のためにも、犯罪行為を止めさせ早い段階で保護処分などにより矯正を図るべきです。 「いじめはやめよう」ではなく、「犯罪行為は許さない」「学校から犯罪を撲滅する」という強い意思をもって、子供たちが楽しく安心して学べる学校環境を作るよう、文部科学省に求めました。

2021.5.5

わいせつ教員から子供を守る。〜越えられない法制上の課題とは?〜

子供達が学校で安全に安心して学び育つ環境を確保するのは大人の役目です。 子供にとって身近で尊敬すべき存在である先生が子供を傷つけることがあってはなりません。 児童生徒にわいせつ行為を行なった教員に再び教員免許を交付しないようにする法整備についてご紹介したところ、多くの方からご関心をいただきました。 文部科学省の考える「いまだ乗り越えられない法制上の課題」について採り上げた予算委員会第四分科会の模様を動画でアップしました。20分前後と長いやりとりですが、ご覧ください。

2021.5.2

わいせつ教員から児童生徒を守る。

「いまだ乗り越えられない法制上の課題」を越えて立法化へ。 教員によるわいせつ行為の被害に遭う児童生徒が後を立たず、懲戒処分を受けて免許を失効しても3年を経過すると再免許が交付され再び教育現場に復帰している現状を一刻も早くやめさせるべく長年、同僚議員と取り組んできました。 一般常識で考えればあり得ない話ですが、こうした教員を二度と教壇に立たせないための法整備について、昨年末、文部科学省は「いまだ乗り越えられない法制上の課題」があるため「立法化を断念」したと大臣に言わしめました。 そこで、2月26日の予算委員会第四分科会(文科省)にてこの問題を採り上げ、「乗り越えられない法制上の課題」などないことを明らかにしました。「法規制をする気がない」だけでなく、「法制化をしない明確な意思」を持って次から次へと論点をずらして反対しているとすら思えました。 文科省にやる気があろうが無かろうが、児童生徒を守る必要があります。政府が閣法で改正しない以上、議員立法で法制化すべきであるとの思いを与党の先輩・同僚議員と共有し、与党わいせつ教員根絶立法検討ワーキングチームを連日開催し、関係者のヒアリングに加え、衆議院法制局と論点を詰めるとともに、野党の先生方にもご理解とご協力をいただくべく調整してまいりました。 この結果、2ヶ月間という短期間ではありますが、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案」をとりまとめ、野党の政策責任者のヒアリングの場に提示するに至りました。今後は各党の党内手続きを進めていただき、今国会において全会一致で成立させられるようご協力をお願いして参ります。 終盤国会も何かと争点は出てくるかとは思いますが、与野党を越えて児童生徒を守るという目的を共有し、法案成立に向けて緊張感を持って取り組んでまいります。

2021.5.1

西宮市における医療提供体制、ワクチン接種体制の現状と課題を把握するため、西宮市役所に伺いました。

石井市長とは電話でご相談はさせていただいておりましたが、さらに詳細について、現場の足を引っ張らない範囲で伺いたいとお願いし、町田健康福祉局長よりお話を伺うとともにご要望を承りました。 その他、限られた範囲ではありますが、医療関係、高齢者施設関係からもお話を伺いました。 状況は日々刻々と変化しており、現場の情報を伺うことは大変重要です。 お伺いした内容を踏まえ、関係部局にも要請してまいります。 【ご参考】 西宮市のワクチン接種情報 芦屋市のワクチン接種情報 |